今回は103系の低運転台と高運転台についての解説動画です。詳細はyoutubeを見てね。

高い運転台と低い運転台

低運転台と高運転台について。

103系といえば1963年にデビューした国鉄の通勤形電車です。約3,500両が製造され、国電の代表格として長く親しまれてきました。

長期間にわたって運用されたこともあり、改造や転属など含めてその形態差や分類は非常に多いもの……

でも見た目として大きく違うのは全面の見た目、「運転台の高さ」なんですよね。大きく分けて2種類。低運転台と高運転台です。

低運転台について

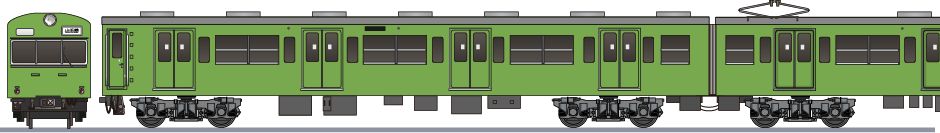

国鉄 103系 低運転台 山手線

低運転台は、103系の初期から採用されていた形式です。前面の運転台が比較的低い位置にあり、前照灯は当初1灯でした。その後、2灯のシールドビーム式に変更されました。

低運転台の特徴は、前面窓が大きく、視認性が良好だったことです。また、101系電車と似た印象を与える、シンプルなデザインでした。

高運転台について

国鉄 103系 高運転台 山手線

高運転台は、1974年以降に製造された103系に採用されました。運転台の位置が約30センチ高くなり、前面窓の位置も上がりました。

高運転台への変更には、2つの理由がありました。1つは、乗務員の居住性と視認性を向上させるためです。もう1つは、自動列車制御装置(ATC)の機器を搭載するスペースを確保するためでした。

高運転台の特徴的な点は、前面窓下にあるステンレスの飾り帯です。これは、デザイン上の工夫として追加されました。運転台を高くしたことで、前面の印象が間延びしてしまったため、バランスを取るために設けられたのです。

この飾り帯は、当時の新しさの象徴とも言える存在でした。ブルートレインの24系25形にも採用されており、銀色の輝きは時代の先端を感じさせるものでした。

地域の違い

低運転台と高運転台は、外見だけでなく、使用される地域にも違いがありました。高運転台は主に首都圏で多く見られ、関西地方では低運転台が多く活躍しました。

JR西日本 103系 岡山色

岡山地区の103系はマスカット色で塗装されています。

岡山地区の103系はマスカット色で塗装されています。

JR西日本 103系 環状線

103系の現在

103系は、2025年現在でも一部の路線で現役として活躍しています。長年の使用で様々な改造が施され、LEDへの前照灯交換など、時代に合わせた更新が行われています。

JR西日本 103系3500番台 播但線色

低運転台と高運転台、それぞれに特徴があり、時代とともに進化してきた103系。日本の鉄道史に深く刻まれた、この電車の歴史を振り返ることで、技術の進歩と共に歩んできた鉄道の姿が見えてきます。

コメント