実は先日、このデジタルカタログの有効な利用法として「印刷してクリアファイルに閉じる」というアイデアを教えていただきまして。

確かに子どもが見るにはスマホに最適化したものより、ファイリングして冊子にしたほうが圧倒的に扱いやすいのですよね。デジタルカタログとしてスマホ適応にしか目を向けていなかったのでこれは盲点でした。

※R5.12.30追記

カタログデータは頒布中

はじめに、ですが。

この記事内の鉄道図鑑というかカタログ(印刷タイプ)ですが、Boothなどのプラットフォームを使って頒布しています。

サイトの維持費確保のため是非ともお求めいただければ幸いです。

2~3歳からもっと大きいお子さん向けにも

なんといっても好きな鉄道会社さんだけプリントして自分だけの図鑑。

すなわち「マイ図鑑」を自分で作るという楽しみがあるんです。大事なことなので2回言いました。

そしてページ単位になりますけども再印刷したり順番を入れ替えることもで出来るんですよね。

小さいお子さんというか、私も子どもいるのでよく分かるんですけども気に入った図鑑ってすぐボロボロになるじゃないですか。そのおかげでお気に入りかどうかがすぐわかるというか……

我が家では「恐竜図鑑」と「電車大図鑑」的な本はページが取れるほど見られています。一方、一緒に買った植物図鑑とか天体図鑑はほぼ未使用という悲しさ……いいんですけどもね。ええ。

ただまぁ、せっかくここまで興味があるんなら自分で作るという選択肢も「学び」としては良いんじゃないかと。

QRコードもようやく実装 ※R5.12.30追記

あとQRコード、ようやく実装できました!

ここは技術寄りの話になるんですけれども、数千個のURLのQRコードを作成する手段にたどり着くまで物凄く時間が掛かりまして。スプレッドシートでも同様の機能はあるんですけれども、その数が数千となるとPDF発行時にフリーズしたりとか。というわけで良い方法、やっと見つけたのでついに実現。

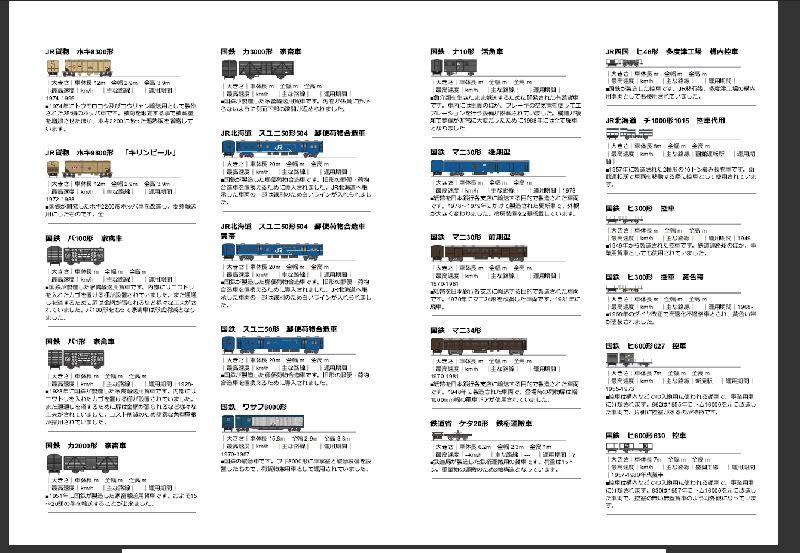

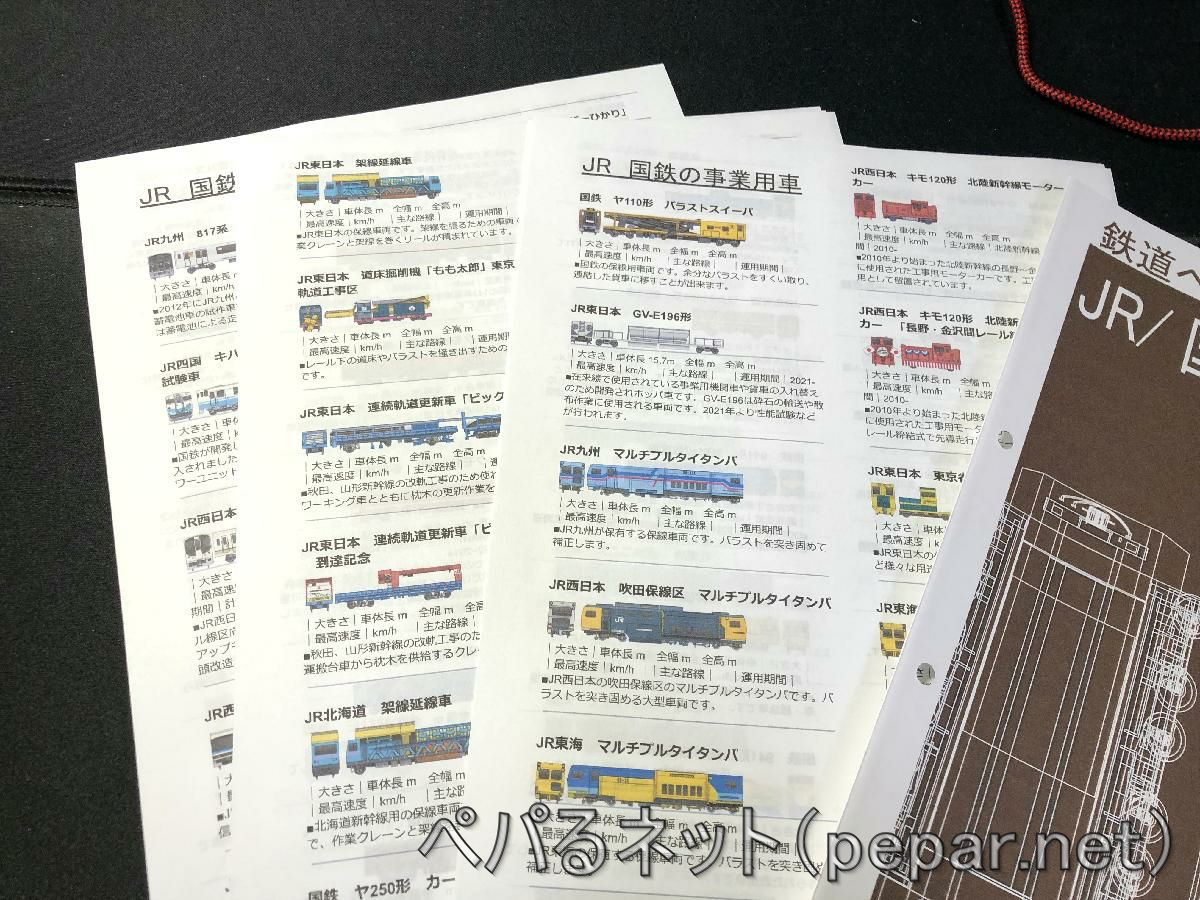

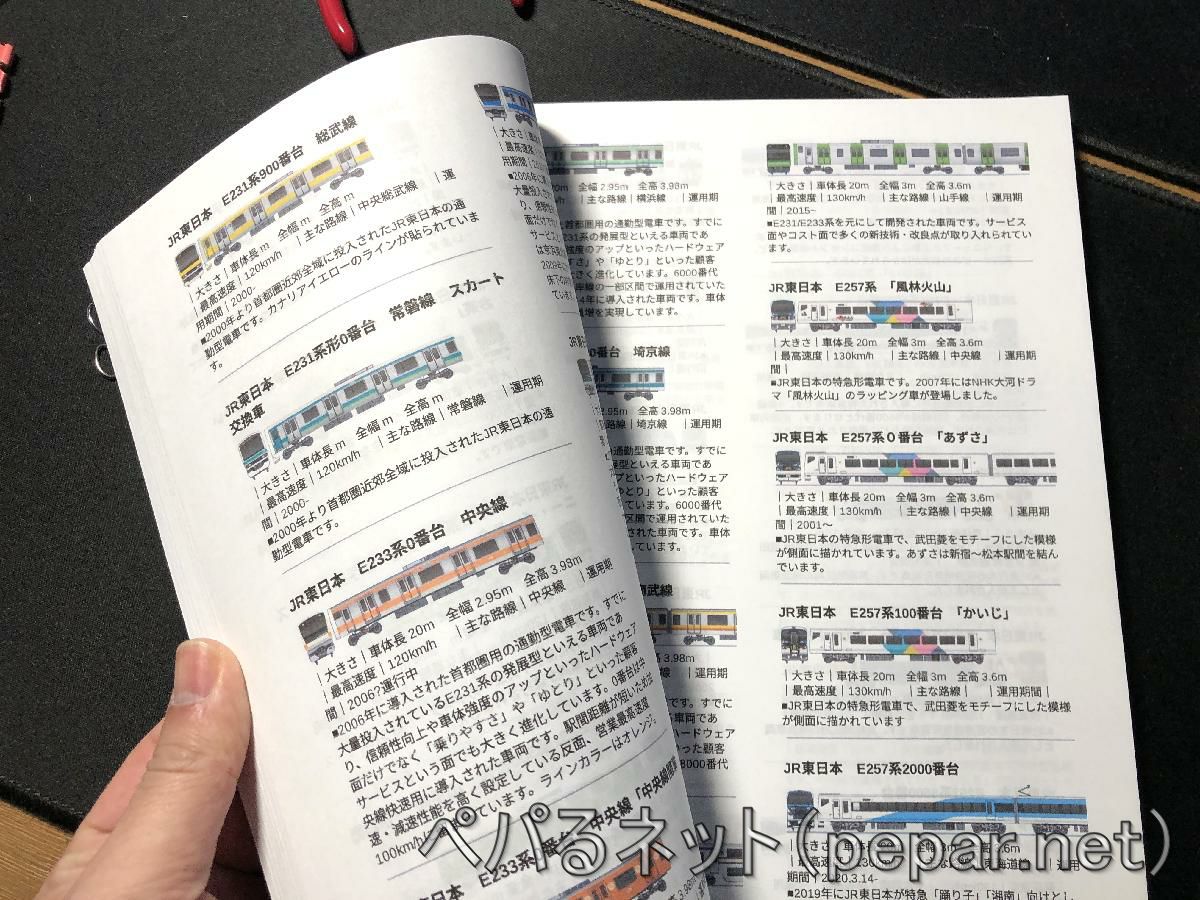

通常の電車図鑑風のカタログとは別に、名称とイラスト、QRコードだけのものを追加しています。

ちなみにこんな感じに印刷し(実際は緑の線は無いです。ご安心を)、スマホのスキャナー機能を使う事で目的とする鉄道車両のページにジャンプすることが出来ます。

ペーパークラフトを作らなくとも図鑑的に「これなにかな?」とみることが可能に。

そうそう、印刷せずともタブレットやモニターに表示させてから別のスマホなどでQRコードを読み込むという方法でも機能します。

※こちらをすでにお求め頂いている方は、追加購入なくダウンロードが可能です。

自分で印刷して作るメリット

- 何度でも印刷できる(破れても落書きしてもOK)

- 好きな”構成”で製本できる(子どもの視点に新たな気付きがあるかも)

- 任意のサイズで出力できる(持ち出し用に小さく印刷も)

2歳とか3歳の小さいお子さんでしたら、タブレットやスマホ等で一緒に見ながら欲しいページだけを印刷するのも楽しいはずです。

「あれもこれも」となりそうですけども。

もう少し大きいお子さんでしたら、例えば両面36ページ入るクリアファイルに好きなものを詰め込むにはどうすればいいか……を考えてもらう、とか。デジタルといういわば無限に近い容量があるものと違って、アナログは非常に限られたスペースしかありませんしね。

なお、印刷用データはBoothで頒布しています。

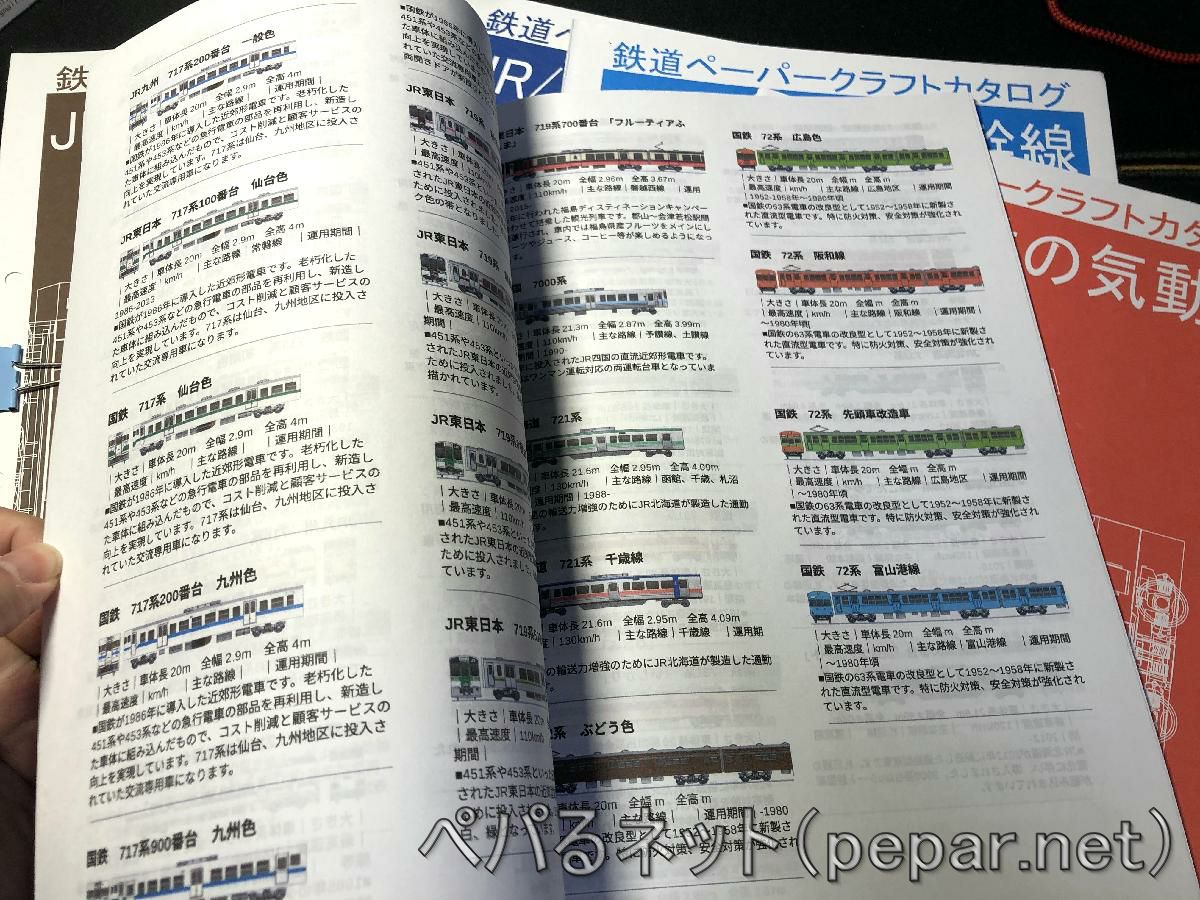

ちなみにこの記事を書いた時点の2022年2月では5400種。リライトしている2023年5月では6500種。

今現在2023年12月では7500種とどんどん収録数が増えています。1万超えも非現実的ではないかも?

紙をめくって見るという、デジタルにはない良さもきっとあるはずです。

道具について

あくまで簡易の製本ですので道具は最低限となります。

以下は一例ですので必須ではありませんが、いろいろ作った中で最もコスパに優れるだろうものを選択しています。

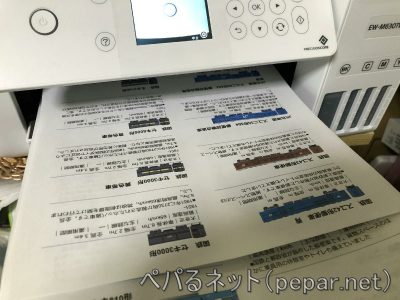

推奨)インクの安いプリンター

出力枚数が多いので出来るだけインクコストの少ないプリンターが欲しくなります。もちろん今あるプリンターでもOK。

ただ、やはり一番安価になるのがエコタンク、ギガタンクと呼ばれるプリンターを使う事でしょうか。1枚当たりのインクコストが0.9~3円ほどにまで下がります。

紙が1枚1円、インクも1円と考えれば540ページの印刷で約1080円くらいとなります。

(一般的なプリンターでは1枚当たりのインク代が10円近くになります)

そうそう、コンビニプリントももちろん使えますがこちらはカラー1枚で50円くらい掛かるので、全量印刷となるとあまり使えないかな、とは思います。

私はエプソンのM630Tエコタンクプリンターを使用しています。ガンガン使ってもインク代が気にならないのが素敵。

エコタンクプリンター、ペーパークラフトをいっぱい作る場合もおススメです。

エプソンの方はメンテナンスパッドの交換がユーザーでできますので、特に長期にわたり印刷される使用される場合は選択すべきでしょう。

キャノンのG1310は本体が低価格で魅力ですが、メンテナンスパッドがいっぱいになると印刷できなくなります。メーカー修理扱いになりますのでご注意を。

G3360はユーザー側で交換できるようになったようです。こちらもオススメ。

コピー用紙

用紙は何でもいいかもしれません。

あまりに安価なものだと薄くてコシがなく、また裏写りしやすいのでそこそこ普通のお値段のものが良いかも。

風合い(白色度)はお好みで。

定番ですが私はコクヨのコピー用紙使っています。

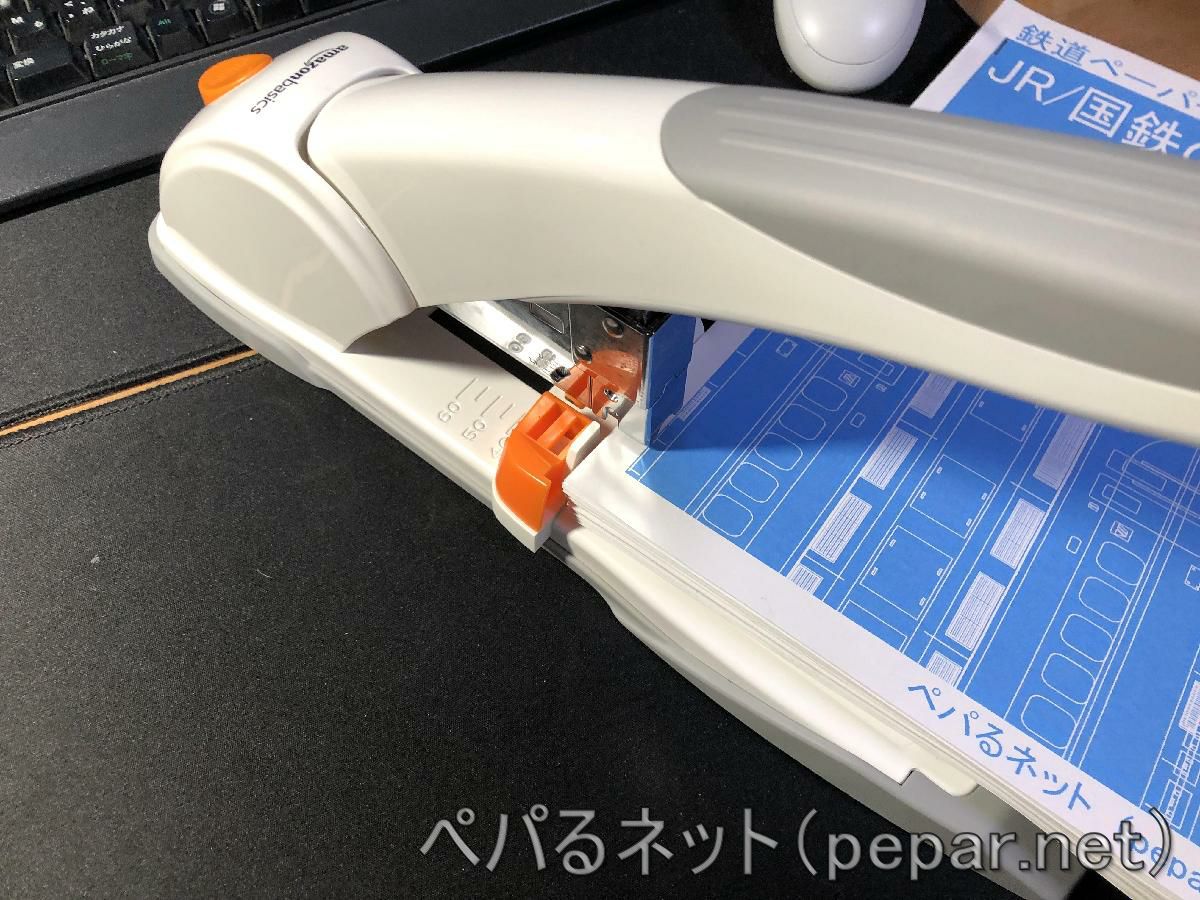

あれば嬉しい)大型ステープラー

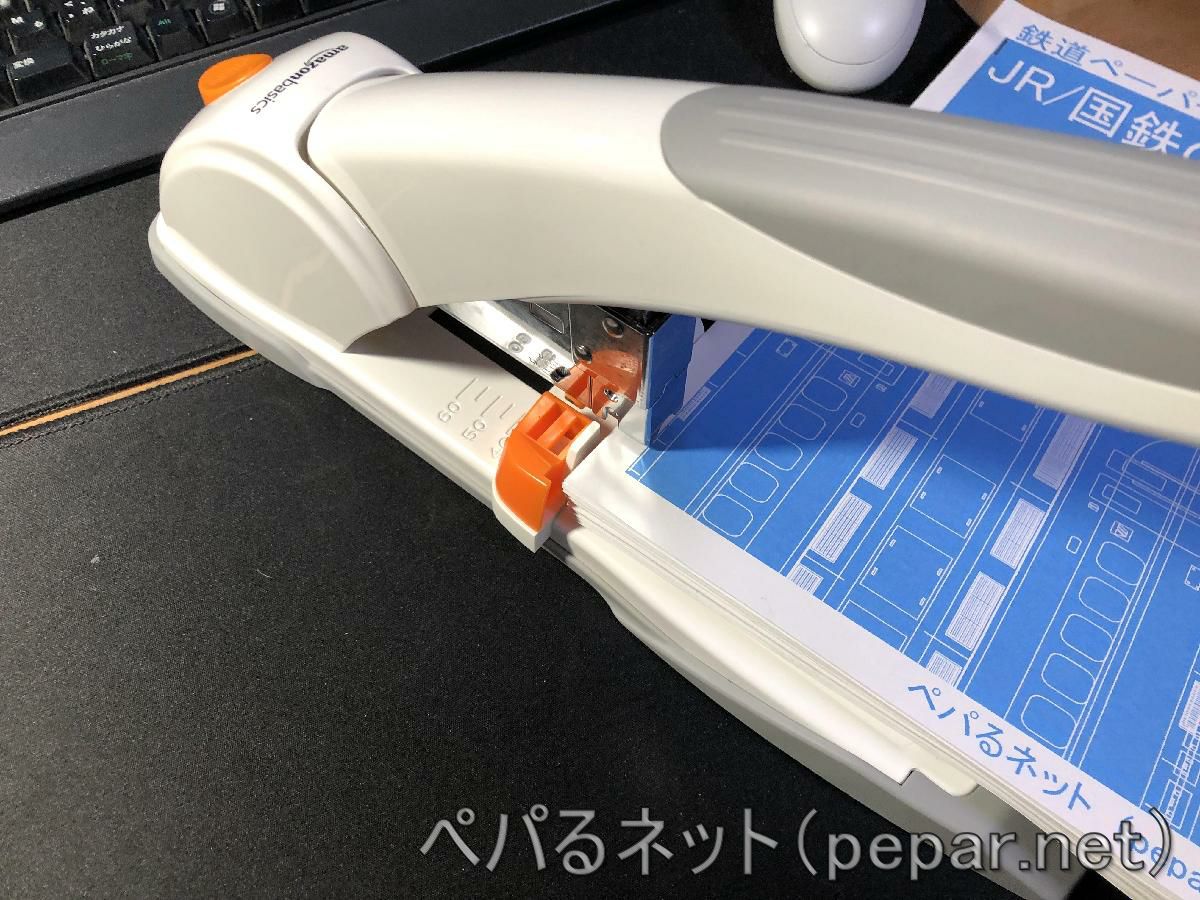

どれくらい厚い冊子を作るかで使用するステープラーが変わってきます。あまりに分厚い場合はいっそ「製本」するように作ったほうが良いかもしれませんが。

とりあえず今回は簡単に作ることを目的としていますので70~100ページほど閉じられる大型ステープラーがあれば十分かな、と。

私が買ったアマゾンブランドのステープラーは付属の針が100枚対応の大型針となっていますので、例えば20枚くらいの用紙では長すぎて止めることが出来ません。

もし薄めの本を作るのであれば短めの針を買うか(幅13mmで足の長さ6.35㎜前後)、中型ホチキスを併用すると良いかもしれません。

というか大型本を作らないのであれば中型ホチキスで十分かも。

ホッチキス止めではなく大型クリップで挟んでおく、もしくは製本するようにボンドで止めてしまうのもいいかもしれません。

個人的にはこういった分厚い用紙を綴じられるステープラーは学校のプリント類の整理にも使えますので、案外と買っておくと役立るのでは?と思います。

(とりあえず家電関係の説明書類、保険の書類など一式を束ねるのに使いました。)

作り方:印刷していく

「プリンターが両面印刷できない」

「小さいサイズで綺麗に作りたい」

この場合は割付印刷を行っていきます。

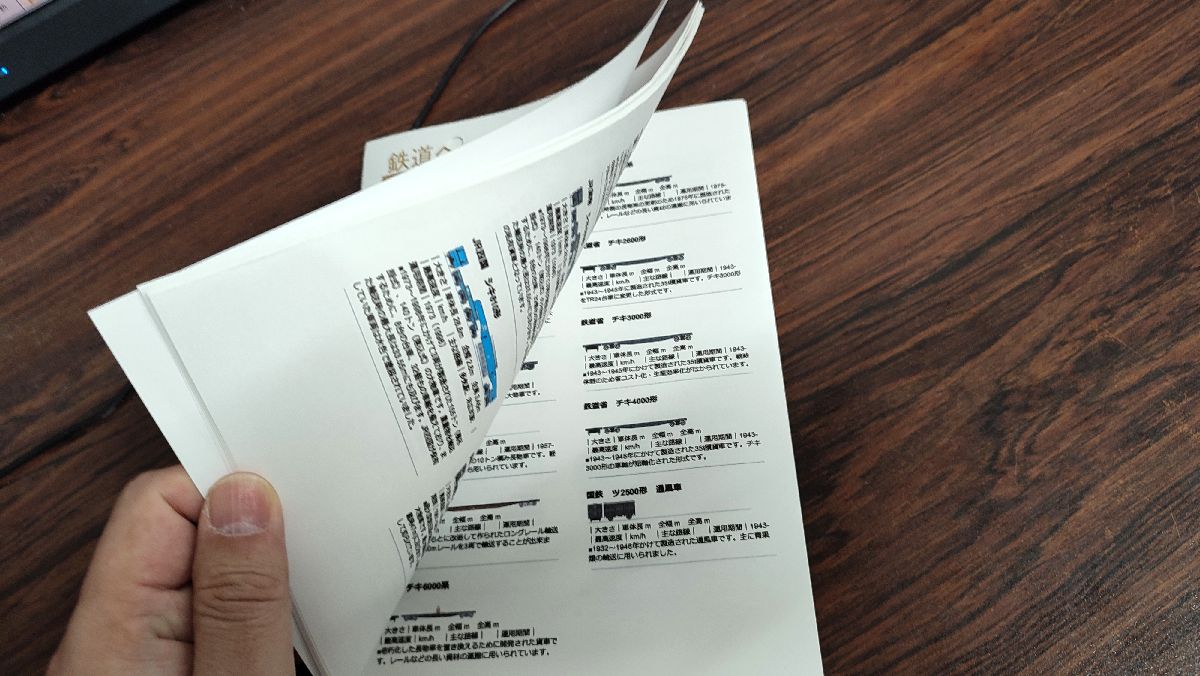

紙1枚に2ページを印刷して半分折りしますので、サイズが半分になること、厚みが2倍となります。

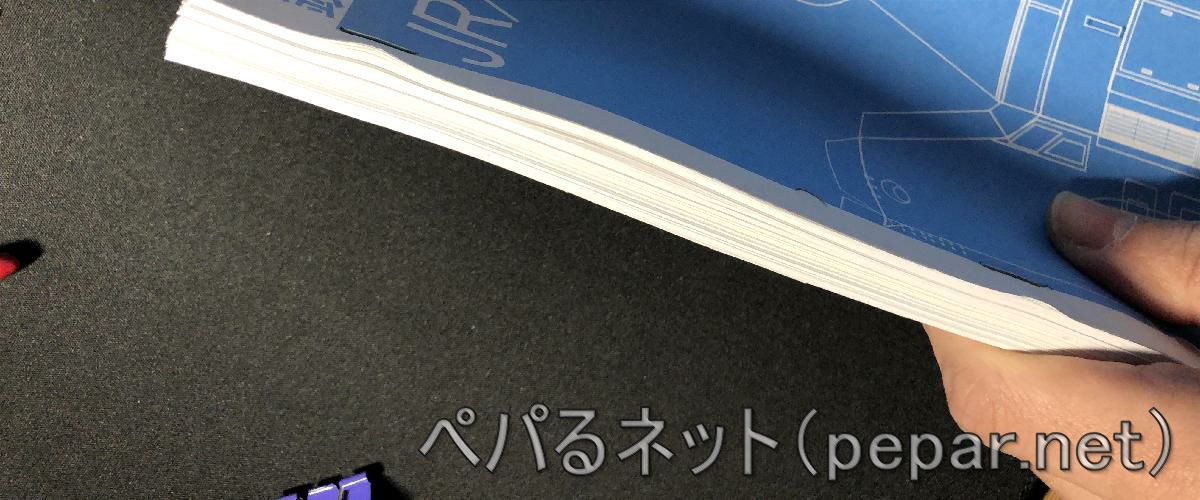

ちなみに下記は両面印刷した場合の厚み(JR・国鉄のみ)ですので、単純に2倍になることに……。

必要なページだけ抜き出しましょう。

割付印刷については過去の記事をご覧ください。

プリンターには基本機能で「割付印刷」というものがあります。

設定などは各社で異なります。なお上はエプソンのスマホアプリの画面です。

割付印刷した場合はこんな感じになります。

あとは皆さんご存知のように、真ん中半分で折って表紙で挟んでホチキスで止めれば完成です。

製本でも良くある手法ですね。

例えば学校行事の冊子を作るとき、こんな感じにプリントをいっぱい折ってホッチキス止めした作業の思い出はありませんでしょうか?

表紙は厚紙を使っています。見た目もそれらしくなるのでオススメです。

雰囲気としては「遠足のしおり」みたいな感じになりますが、これはこれで面白いものです。

印刷していく:両面印刷とホチキス止め

両面印刷対応のプリンターならば「両面印刷・長辺綴じ」で印刷する事で本のページのように出来上がります。

印刷には時間がかかるのでしばし休憩。

印刷の出来上がりがこれ。少し裏ページが写り込んでいますが、そこは仕方ない部分ですね。印刷設定でインクを薄くすることで軽減することもできます。

あとは表紙となる厚紙で挟んでからホチキス止めしていくだけ。

上はサンプルとして複数に分かれた冊子のもの。

ちなみに大型ステープラーを使う場合はこんな感じに100枚(200頁)くらいまとめて綴じることが出来ます。

背表紙を付ければ、見た目は「本」になります。

ガシャコンと綴じていきます。アマゾンブランドの大型ステープラー、非常に操作が軽いのでこれは良いものです。

完成!

こんな感じに出来上がりました。見た目としては書籍というよりも配布資料といった感じではありますが、手にしてパラパラとページをめくるときの感覚は満足いくものになります。

なにより、こうやってオリジナル本を作るというのもなかなか楽しいものですね。

また今回は「図鑑」として作りましたけども、例えばお気に入りのペーパークラフト展開図をまとめたり。

もしくは自分で撮った鉄道写真を間に挟んで「オリジナル本」を作ってみるのも面白いかもしれません。

カタログ頒布中です

この5400種6500種7500種の鉄道図鑑というかカタログ(印刷タイプ)ですが、

Boothなどのプラットフォームを使って頒布しています。

★資料が無いなど車両諸元など空欄のものが多数あります。

データには間違いや記載ミスがある可能性があります

サイトの維持費確保のため是非ともお求めいただければ幸いです。

コメント

ぜひとも購入したいのですが、サイトに商品がないと表示されてしまいます。

掲載先が違うのでしょうか?

よろしくお願いします。